В нашей статье мы посмотрим на творчество и жизнь живописца, создавшего архетипическую и культовую картину русского искусства "Грачи прилетели". Восхитимся его удачей и успехом, посочувствуем его трагическому концу жизни.

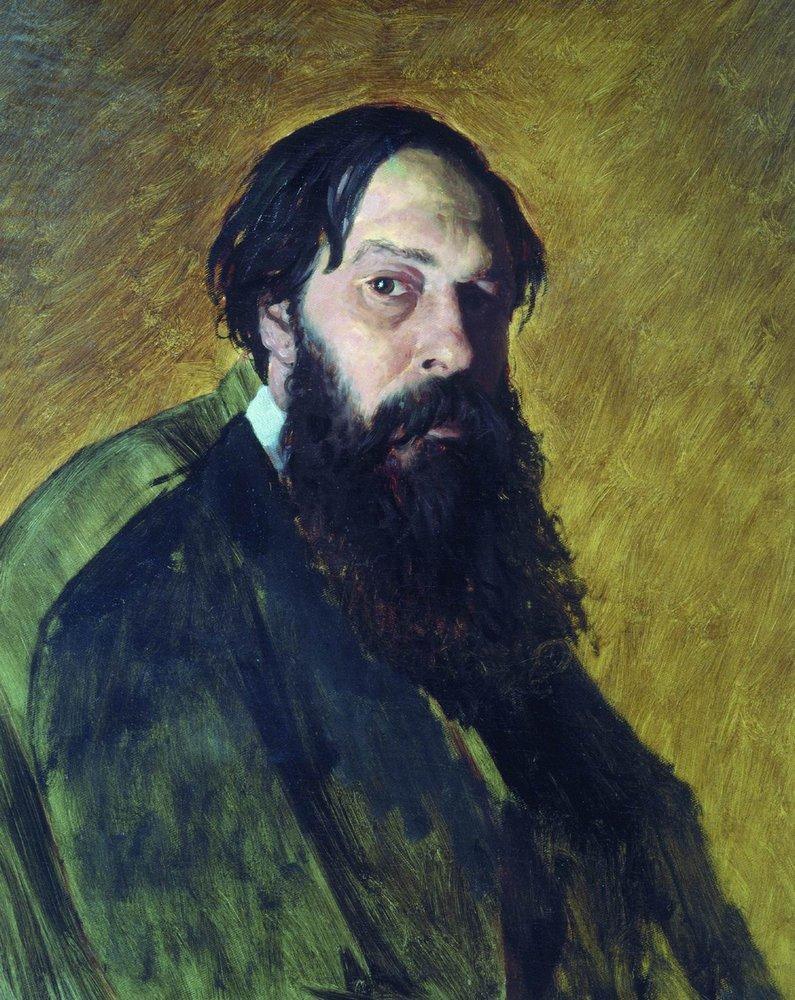

Алексей Кондратьевич Саврасов родился 24 мая 1830 г. в Москве в семье купца 3-й гильдии Кондратия Артемьевича Саврасова (Соврасова).

В ранней юности у Алексея Саврасова обнаружились способности к живописи, и вопреки желанию отца, мечтавшего приспособить сына к "коммерческим делам", в 1844 году он поступил в Московское училище живописи и ваяния, где обучался в классе пейзажиста и графика Карла Рабуса.

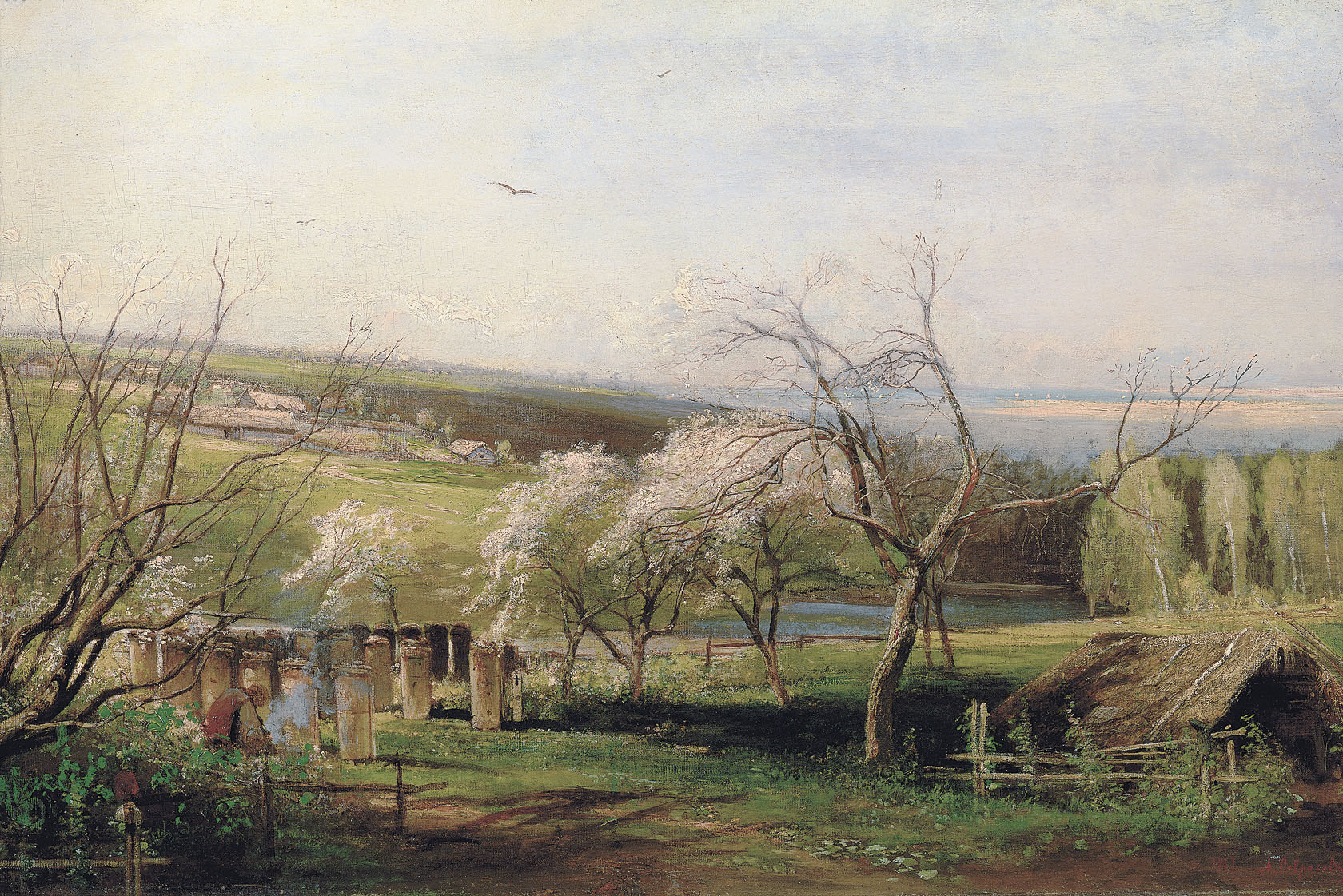

Сначала работы юного художника не отличались особыми успехами. Но в 1852 году после поездок по южным губерниям России он создал несколько знаковых и значимых работ.

Алексей Кондратьевич Саврасов родился 24 мая 1830 г. в Москве в семье купца 3-й гильдии Кондратия Артемьевича Саврасова (Соврасова).

В ранней юности у Алексея Саврасова обнаружились способности к живописи, и вопреки желанию отца, мечтавшего приспособить сына к "коммерческим делам", в 1844 году он поступил в Московское училище живописи и ваяния, где обучался в классе пейзажиста и графика Карла Рабуса.

Сначала работы юного художника не отличались особыми успехами. Но в 1852 году после поездок по южным губерниям России он создал несколько знаковых и значимых работ.

В 1854, в год окончания училища, картины Алексея Саврасова демонстрировались на выставке Московского училища живописи и ваяния. Выставку посетила великая княгиня Мария Николаевна, в то время - президент Императорской Академии художеств. Марии Николаевне понравились работы Саврасова и она купила картину "Чумаки", и пригласила художника в свою загородную резиденцию, которая находилась между Петергофом и Ораниенбаумом.

Там, в районе дачи Марии Николаевны, Алексей Саврасов написал "Вид в окрестностях Ораниенбаума" и ряд других картин.

Осенью 1854 года эти картины экспонировались на выставке уже в Императорской Академии художеств. За, позже ставшие вехой в истории русского пейзажа, картины, — «Вид в окрестностях Ораниенбаума» и «Морской берег в окрестностях Ораниенбаума» — 24-летнему художнику было присвоено звание академика.

Осенью 1857 года в возрасте 27 лет Алексей Саврасов женился на 31-летней Софье Карловне Герц (1826—1895), сестре учившегося вместе с ним художника Константина Герца, а также сестре известного в то время археолога и историка искусства Карла Герца.

В 1858 году «Вид в окрестностях Ораниенбаума» была приобретена Павлом Третьяковым, который только начинал собирать свою коллекцию. Эта работа Саврасова стала первым произведением художника, попавшим в собрание великого коллекционера, и одним из тех приобретений Павла Михайловича, которые положили начало будущей Третьяковской галерее.

В 1858 году Саврасов стал руководителем пейзажного класса Московского училища живописи и ваяния.

В разные годы среди его учеников были Исаак Левитан, Константин Коровин, Михаил Нестеров и другие художники, оставившие свой вклад в истории русского изобразительного искусства.

В разные годы среди его учеников были Исаак Левитан, Константин Коровин, Михаил Нестеров и другие художники, оставившие свой вклад в истории русского изобразительного искусства.

В 1860 году Саврасов участвовал в первой выставке, организованной Московским обществом любителей художеств.

В 1862 году он путешествовал за границей: был на всемирной выставке в Лондоне, посетил Францию, Швейцарию, Германию. Написал несколько пейзажей в Швейцарии.

В 1862 году он путешествовал за границей: был на всемирной выставке в Лондоне, посетил Францию, Швейцарию, Германию. Написал несколько пейзажей в Швейцарии.

В 1870 году картина (под названием «Вид сосновой рощи») экспонировалась на выставке Московского общества любителей художеств (МОЛХ). Она получила первую премию на конкурсе МОЛХ, и в том же году была куплена у художника Павлом Третьяковым.

В 1871 году Саврасов напишет "Грачи прилетели", в этом же году, в ноябре, картина была представлена на 1-й выставке Товарищества передвижников в Петербурге. Название работы заканчивалось восклицательным знаком, который передавал эмоциональную интонацию художника, к сожалению, он впоследствии исчез. Алексей Саврасов к тому времени был уже опытным мастером. Но только в 1870-е годы пришло время подлинного расцвета его творчества.

"Грачи прилетели" можно считать, по выражению Александра Бенуа, «путеводной звездой» в формировании русской национальной школы пейзажа, начало и становление которой неразрывно связано с именем Алексея Кондратьевича Саврасова.

"Грачи прилетели" можно считать, по выражению Александра Бенуа, «путеводной звездой» в формировании русской национальной школы пейзажа, начало и становление которой неразрывно связано с именем Алексея Кондратьевича Саврасова.

В 1871—1875 годах, живя и работая по большей части в Москве, Саврасов участвовал в экспозициях Товарищества передвижных художественных выставок, в 1873−1878 — в академических выставках. В поисках новых принципов пейзажа он много работал в окрестностях Москвы; выезжал в северные губернии России, в Поволжье.

Картины Саврасова выставлялись также на всемирных выставках — венской 1873 года и парижской 1878 года.

Картины Саврасова выставлялись также на всемирных выставках — венской 1873 года и парижской 1878 года.

Несмотря на официальный успех, богатым Саврасов даже в расцвете славы не был.

Семья успешного художника жила на казенных квартирах, предоставленных училищем. Горечью и неизбывной болью супругов были многочисленные смерти детей. Семья часто жила в нужде, художник много пил. В конце 1876 года брак распался. Жена уехала с детьми в Санкт-Петербург к родной сестре, Аделаиде Герц.

Семья успешного художника жила на казенных квартирах, предоставленных училищем. Горечью и неизбывной болью супругов были многочисленные смерти детей. Семья часто жила в нужде, художник много пил. В конце 1876 года брак распался. Жена уехала с детьми в Санкт-Петербург к родной сестре, Аделаиде Герц.

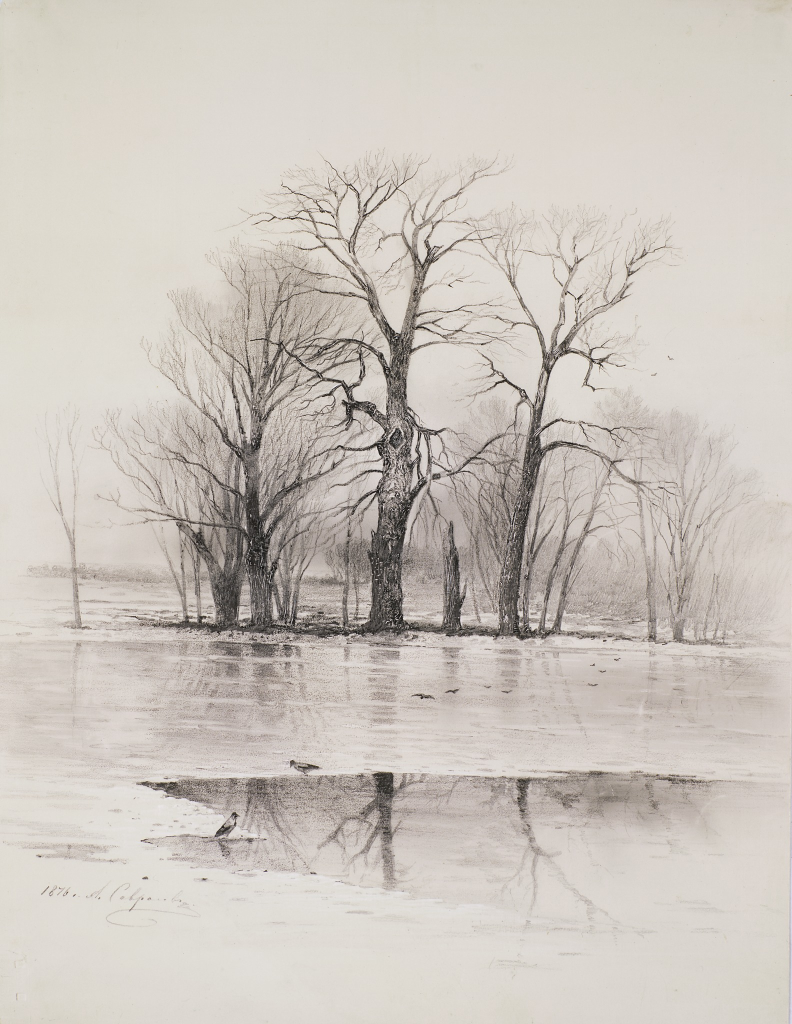

Алексей Саврасов был блестящим мастером papier-pelle. В творчестве живописца рисунок всегда занимал особое место. Саврасов рисовал на протяжении всей жизни. Рисунок "есть основной камень живописи", — наставлял мастер своих учеников.

Техника papier-pelle появляется в России в середине 1850-х годов. Технику использовали главным образом при рисовании пейзажей. Специальная фабричная бумага, покрытая тонким слоем гипса разного тона, давала возможность извлекать самые разнообразные эффекты, применять различные рисовальные инструменты: карандаш, уголь, кисть, белила — или процарапывать поверхность листа до нижнего белого сияющего слоя гипса. Это наиболее технически сложный вид рисования, так как изображение на papier-pelle нельзя поправить, оно должно быть изначально точно выверено и непогрешимо исполнено.

Прекрасным образцом техники papier-pelle может служить рисунок «Весенний пейзаж. Начало весны» (1876). Используя минимальные средства выразительности, монохромную цветовую гамму художник сумел передать состояние бледно-солнечного дня ранней весны, когда природа еще лишена красок. Хрупкая прозрачность, призрачность весеннего дня, просачивающегося сквозь вознесенные к небу стволы и ветви деревьев, наполняет все особым поэтическим настроением. Деревья и вода, деревья и небо эхом отзываются друг в друге. Мотив отражения, который будет крайне популярен в искусстве начала XX столетия, здесь найден словно случайно. Саврасов ничего не придумал: в дни весеннего разлива вода и небо, кажется, меняются местами, — именно натурное наблюдение стало ключом образного решения композиции. Источник: сайт Государственной Третьяковской галереи

С 1876 года художник страдал алкоголизмом, в его творчестве появились мрачные мотивы. В 1882 году А.К Саврасов был уволен из Московского училища живописи. В этом же году некоторые картины Саврасова были выставлены на Всероссийской выставке в Москве последний раз при жизни художника.

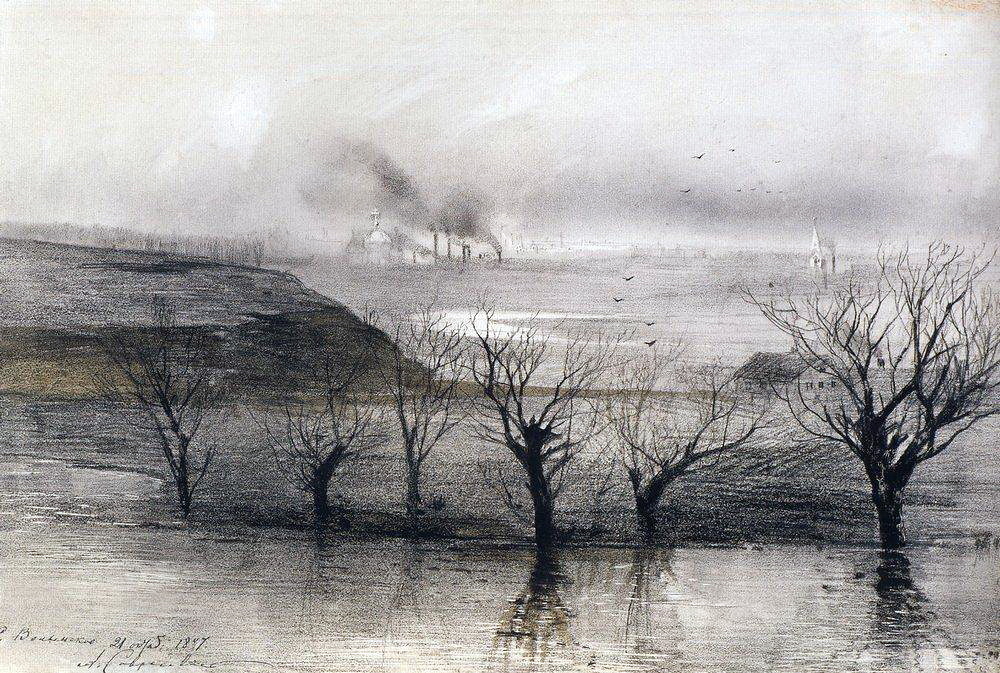

Помнившие о его таланте ученики и коллекционеры делают не одну попытку спасти гения, но удается это только на небольшой период – тогда вновь зажигается блеск в глазах и Саврасов берет в руки кисть. Поклоннице его таланта Вере Киндяковой удается почти на два года (1887-1888) вернуть художника к нормальной жизни. Он живет у нее, снова пишет… В 1887 году написана картина «Пейзаж. Село Волынское» с фабрикой, чадящей дымом на стоящую рядом церковь.

Пишет другие работы... Но срывается.

В итоге, на старости лет, академик Алексей Кондратьевич Саврасов, бывший преподаватель Московского училища живописи, ваяния и зодчества, отмеченный благосклонностью самой княгини Марии Николаевны, с 1893 года и до конца своих дней, живет в Дорогомилово-Тишинском переулке с Екатериной Матвеевной Моргуновой и их двумя детьми, носившими фамилию матери. Пишет за еду и выпивку. Сбывает свои рисунки торговцам на рынке.

В итоге, на старости лет, академик Алексей Кондратьевич Саврасов, бывший преподаватель Московского училища живописи, ваяния и зодчества, отмеченный благосклонностью самой княгини Марии Николаевны, с 1893 года и до конца своих дней, живет в Дорогомилово-Тишинском переулке с Екатериной Матвеевной Моргуновой и их двумя детьми, носившими фамилию матери. Пишет за еду и выпивку. Сбывает свои рисунки торговцам на рынке.

Одной из последних работ Алексея Кондратьевича Саврасова считается "Распутица" 1894 г., которая хранится в Волгоградском музее изобразительных искусств им. И.И. Машкова (см. картину ниже).

В 1890-х годах художник жил в подмосковной деревне Покровское-Фили, много работал на пленэре, писал с натуры.

Картина попала в музей в 1988 году из частного собрания волгоградского театрального художника Николая Медовщикова. По семейному преданию, он унаследовал пейзаж от своего деда Антона Барцала, который, в свою очередь, получил несколько работ Саврасова в подарок от самого художника.

Барцал был известным оперным тенором, работал в Большом театре с Леонидом Собиновым, а после — преподавал в консерватории. В 1890-х годах он дружил с Саврасовым, несколько раз они вместе ездили в Чехию. Художник часто гостил у Барцала, иногда останавливался на несколько дней. В семье певца также хранилось несколько зарисовок, которые Саврасов сделал в его доме.

@ Министерство культуры РФ

На основе доступной нам информации, мы не можем считать цитату полностью достоверной. Под вопросом: поездка в Чехию, а также постоянное проживание А.К. Саврасова в Подмосковье и др.

Стоит сказать, что вокруг известных художников часто создаются мифы, которые сложно проверить. Достоверными можно считать лишь картины художников. И на сто процентов достоверными - работы с проверенным провенансом.

Стоит сказать, что вокруг известных художников часто создаются мифы, которые сложно проверить. Достоверными можно считать лишь картины художников. И на сто процентов достоверными - работы с проверенным провенансом.

"Манер в живописи много, – говорил Саврасов. – Дело не в манере, а в умении увидеть красоту". Красоту он видел сам и показывал другим там, где до него никому не приходило в голову ее искать.

Алексей Кондратьевич Саврасов умер 26 сентября (8 октября) 1897 года в Москве в больнице для бедных на Хитровке. Похоронен он был на Ваганьковском кладбище.

Любимый ученик А. К. Саврасова, Исаак Левитан, так откликнулся на смерть учителя:

"Начиная только с Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле… и эта его несомненная заслуга никогда не будет забыта в области русского художества".

Любимый ученик А. К. Саврасова, Исаак Левитан, так откликнулся на смерть учителя:

"Начиная только с Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родной земле… и эта его несомненная заслуга никогда не будет забыта в области русского художества".